史学科Department of History

歴史を楽しく学ぶことを通して、現在と未来のさまざまな問題に対処できる力を養います。

歴史とは、過去の人々の智慧と努力、成功と失敗の巨大な集積です。私たちや社会はこれからどこへ向かっていくのか、より良い未来のためにどう行動するべきか。社会や価値観が激しく変化する現代において、そうした疑問を解決する手掛かりは、歴史の中に見出すことができます。史学科では、歴史を多面的な視点で捉えることで新たな発見を重ねて、現代を見つめ、未来の問題を解決する力を育てていきます。

学科の特徴

1歴史上の出来事の原因、結果を追究、問題解決能力を養う

過去の出来事を、さまざまな資料から正確に理解した上で、なぜそのような出来事が起きたのか、その後の社会にどのような影響を与えたのかを、多様な視点や発想から考えていきます。こうした体験によって、現代社会のさまざまな課題にも対応し、解決していく力を身につけます。

2時間的にも空間的にも幅広く学ぶ、多彩な授業メニュー

古代から現代まで、アジアからヨーロッパまで、さまざまな時代や地域、分野に関する授業が開かれ、幅広い知識を自身の関心に応じて学ぶことができます。また時代や地域の枠を超えて、特定のテーマを歴史学の視点から分析していく授業も用意されています。

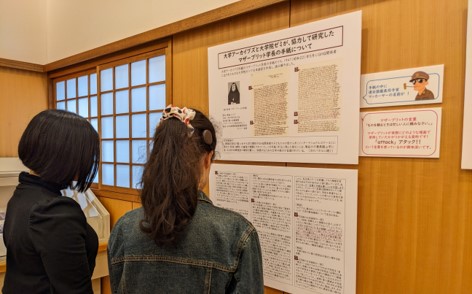

3丁寧な指導と、主体性が身につく学外活動

2年次生の入門ゼミや、専門性を深めた3・4年次生のゼミのほか、文献講読・史料講読といった授業を用意し、学生一人ひとりの適性と進度を見極めた丁寧な指導を行います。また学外での活動や研修の機会も数多く設け、学生の主体的な学習姿勢を促していきます。

学びの分野

日本史コース

日本史の教員全員が授業を行う2年次の演習を経て、3・4年次には古代史、中世史、近世史、近現代史のいずれかのゼミで専門的な研究を行う。史料を的確に分析するため、さまざまな授業で漢文、候文(そうろうぶん)、くずし字などの史料の読解力を身につける。

- 学びのキーワード

-

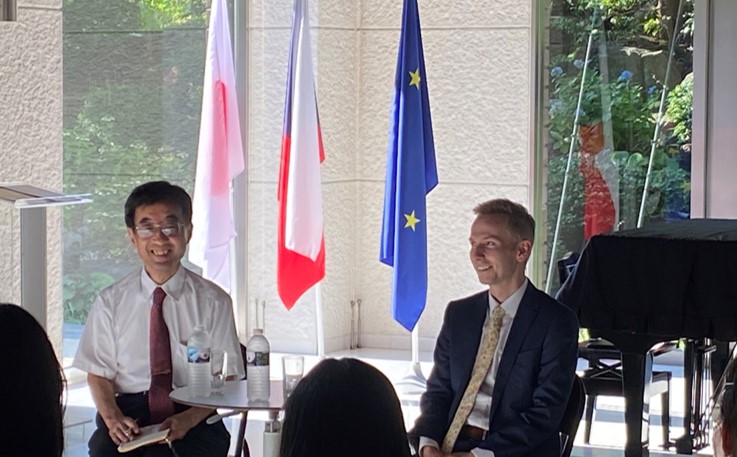

世界史コース

2年次に演習で広範な知識を身につけ、3・4年次には東・東南アジア史、南・西アジア史、フランス史、イギリス史、中欧・東欧史、アメリカ史のいずれかのゼミで研究を進める。また、関連する言語について文献講読の授業によって、原典の読解を通じて広い視野を獲得し、自らのテーマを多面的に探求する。

- 学びのキーワード

-

史学共通科目

日本史・世界史の枠にとらわれず、例えば衣服やすまい、災害と地域社会など、社会・文化・生活に関するさまざまなテーマを、歴史学の方法によって見ていくと、どのようなことが分かるのかを考える。

- 学びのキーワード

-

学びの流れ

画面を拡大してご覧下さい。

卒業後の進路

本学科の卒業生は、企業、官公庁への就職や、学びを深めるため大学院に進学する学生もいます。企業では、金融、IT関連、メーカー、運輸、マスコミ、医療などに就職実績があります。教職課程を履修して教員になる人、博物館学芸員課程を履修して博物館に就職する人もいます。

- 【その他】

- 建設業/宿泊業、飲食サービス業/運輸業、郵便業/教育、学習支援業/電気・ガス・熱供給・水道業/不動産業、物品賃貸業/生活関連サービス業、娯楽業

取得できる免許・資格

- 中学校教諭一種免許状(社会・宗教)※

- 高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民・宗教)※

- 小学校教諭二種免許状※

- 幼稚園教諭二種免許状※

- 日本語教員

- 博物館学芸員

- ※教員免許状の取得条件は、こちらをご確認ください。

活動紹介

MORE

教員紹介

石原 比伊呂 准教授

日本中世史、室町時代の公武関係史

印出 忠夫 教授

ヨーロッパ中世史、キリスト教史

大西 吉之 教授

ヨーロッパ近代史、オランダ近世の社会経済

桑名 映子 教授

ヨーロッパ近現代史、ハプスブルク帝国史

齋藤 久美子 准教授

西アジア史、オスマン帝国史

芹口 真結子 専任講師

日本近世史、近世仏教教団の活動

土田 宏成 教授

日本近現代史、災害や戦争が社会に与えた影響

-2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)